|

2007 佐多達枝バレエ公演

2007.7.5 THEATRE1010 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

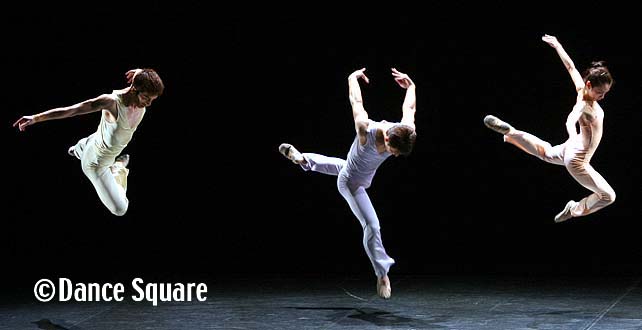

世界に通用する振付

男二人と女一人、抽象的に始まる三人の動き。しかしそこに動きの「遊び」が混じる。いわゆるダンス・バレエ的ではない身振り、子どもの遊戯に通じるような、あるいは祭りの踊りに通じるような手足の動きが、コンテンポラリーバレエのとぎすまされた緊張感のある動きに混じってくる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

武石光嗣 島田衣子 石井竜一

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八十年代のウィリアム・フォーサイス、イリ・キリヤンによる密度の高い舞踊と共通する世界に、優しさが混じり合う。バレエの文脈で新しい世界を作ったこの二人と佐多達枝という振付家は、同等に扱うべき存在ではないかと思える瞬間が幾度もあった。フォーサイスはより厳しい高みへ向うベクトルを止めた。キリヤンも抽象化を抑えてダンサブルになってきた。前衛が前衛的テンションを失いつつある現在、佐多は一人独自の前衛を歩んでいるように見える。しかし決してそれは余人の入れない世界ではない。むしろ優しい戯れの動きと抽象化の動きのせめぎ合いは、解放と束縛とを同時に目指しているようにも見える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

島田衣子

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最初の『ソネット』の三人では、やはり島田衣子の踊りに目が行った。動きの一つ一つに生の身体の感覚がある。いや動いたあとに、その感触が残るのだ。ダンサーは踊りそのものが勝負だ。しかしその残像がどう観客に残るかはさらに重要だろう。意図してできることではもちろんない。持って生まれた身体性なのか、訓練によるものかはわからない。ただ多くの動きのなかで、目に、そして心に残るものがあれば、それは本物だ。男二人、石井竜一、武石光嗣もハイテクニックで、かつ汗がほとばしる集中力と熱力で踊る。しかし島田のリアリティに拮抗することは困難だ。ピアノだけのデビット・ラングの音楽も適度に抽象性を醸し出し、非常に見応えのある作品だった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次は新作『わたしが一番きれいだったとき』。高部尚子のソロ。下手に大きなベッドがありその上に全身白い布をまとった姿。上手奥には縦の長方形に開いた空間が、ちょど舞台のアルコーブ(へこんだ空間)のように見え、その下三分の一ほどに植物が植わっている。緑の土手のような空間が、暗い照明のなかにほのかに見える。暗い足立恒の照明が非常に効果的だ。ただ上手奥の光源が1灯、直接観客席まで届いていたのは、演出者の意図だろうか。ともあれホリゾントの黒い幕を少し開けることで、奥行きのある舞台美術を効果的に産み出している。前田哲彦の舞台美術を継承したイメージとも聞いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高部は白い布に包まれたまま、ベッド上で、そして舞台で踊り出す。ベッドというか、菱型の一つの角が観客を向き、白いマットが敷かれたような小舞台が、舞台上にある。高部はその上を這う。奥に向って這い進み、白いパンツの股間をつき出す。うつぶせて腰を上げてそしてそのまま蛙のようにつぶれる。そして這いながら、白い舞台の縁に絡まり半身を床に落とす。踊るというよりもベッドの上で戯れるように動き続ける。ベッドの下に入るなど白い舞台と絡まり続ける。奥の角で伸び上がっていきなり向こう側に倒れ込んだのには、驚いた。怪我をしそうな勢いで、スッと空間に消えた。また、股間を観客席に見せて強調するようなポーズはエロティックな意図なのか、そうでないのかわからないが、いずれにせよ奇妙な動きを現出する。次に向こう側に倒れ込んだときに、奥の一面だけベッドの下が覆われていることに気がついた。たぶんそこにマットが敷いてある。そしてこのベッドは手前に向けて傾斜がつけてある。いわゆる「八百屋」状態で、観客に舞台がよく見えるようにしてある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高部は上手の床に数度、到達するが、そこから奥の緑の空間に向いそうに見えつつ、最後はそのままで暗転する。シンプルなソロだが、このベッドの舞台に徹底してこだわって踊りをつくったことで、何らかの意味を醸し出しているように見える。孤独な女性のベッドに見えがちな設定を美術の抽象性が覆している。タイトルは茨木のり子の詩集からとっており、佐多稲子の娘としての文学的な感性が現れる。ギャビン・ブライヤーズの現代的な音楽も、作品が情緒に流れることを諌めている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 女性が二人中央に立ち、背中を合わせて左右対象のポーズを作る。すると左右から横たわってポーズを作った女性たちが、これも左右対象で登場する。さらに奥にも続く。『a fig leaf』の構成力と美しさは、見たことがない世界だ。そして音楽はブルガリアンヴォイス。女性のアカペラの歌は、独特の音階とノンビブラートの直線的な声で僕たちの心に突き刺さる。八十年代に注目されたブルガリアンヴォイスの名曲が続くのだが、一曲一曲、一景一景、それが実に多様に見える。女性のソロやデュオパート、群舞の展開だが、民族音楽のイメージを生かす部分、抽象性を高める部分など、それぞれが本当に面白い。リフレインのあるパートでは、交替でソロがうまく入るようにする。個々の存在を時折キラっと光らせようとする佐多の演出は実に巧みである。この作品では誰が際立つというよりも、個々の差異がソロでのぞき、一瞬で消える美しさを感じた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ナチョ・ドゥアトがバッハだけで多彩な舞台を見せたのは記憶に新しいが、佐多はブルガリアンヴォイスの持つさまざまな風景をダンスという舞台に展開している。脱帽である。なおfig leafというのはイチジクの葉。それが一葉というのは、性のイメージを出したいところもあるのだろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

坂本登喜彦 足川欽也 石井竜一 後藤和雄

下島功佐 新村純一 武石光嗣 登坂太頼 堀内 充 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次の『パラダイス』は男性だけの構成。技術があり有名なダンサーたちを中心にした見応えのある舞台である。しかし、女性たちの動きに比べて、繊細さに欠ける。男性ゆえにことさら強さを強調しようとしている部分もあるかもしれない。おそらくは女性に振付けるのとまったく同様に振りをつくり演出すると、もっと男たちの存在感が高まったのではないか。なかでは足川欽也の動きが目にとまった。グレツキの音は舞台の意図に合いすぎている。むしろまったく異なった女性的な音楽、女性と同様の振付で彼らを立たせると面白い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かつて土方巽は夜間高校生やジャズ歌手、ボクサーなどに公演当日、女性のシュミーズを着せて舞台に載せたという。恥じらう身体が逆に中に潜む強靭な肉体を感じさせたのではないか。このモードで男性ダンサーを生かすには、もう少し捻りが必要かもしれない。また、どういう「パラダイス」にしたいのか、そのふん切りも必要かもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全体として、本当に素晴らしい舞台だった。これほど優れた振付家が日本にいるということは、もっと誇りたい。見終って他の批評家と話したが、おそらく海外のバレエ団担当者が見にきていたら、すぐにでも作品を依頼するだろう。そういう話で意見は一致をみた。 日本のバレエ団もこういう人材に委嘱するなりして、積極的に舞台を作っていってほしい。 シアター1010、2007.7.5所見 舞踊批評家 しが のぶお |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||