|

平成21年度グランシップ提携公演事業

深沢和子創作バレエ バレエ団 芸術座 『異邦人』原作/アルベール・カミュ 2010.1.17 グランシップ中ホール・大地 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ママン:武元賀寿子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 深沢和子の作品といえば「袈裟と盛遠」「罪と罰」「赤と黒」「異邦人」「王女マルガリータ」「シラノ・ド・ベルジュラック」とずらり並べてみれば、世界文学全集バレエ版といえる壮観さです。そのなかでも代表作といわれる「異邦人」が今回9年ぶりに再演されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

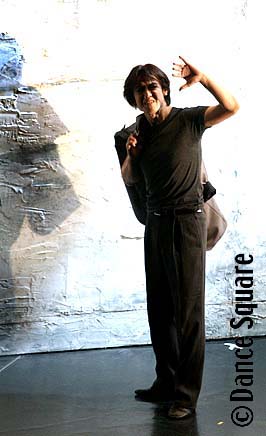

ムルソー:篠原聖一

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルベール・カミュ原作の「異邦人」は、深沢作品の中では唯一の現代文学ですが、これまでに取り上げた古典、近代作品の底流にある社会の不条理、対立、清廉なるものと汚濁の相剋など、普遍的な問題を含む点で共通しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

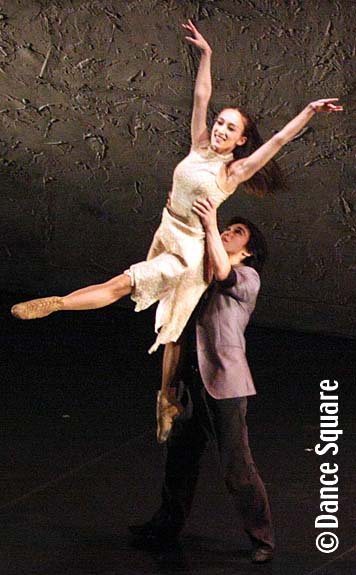

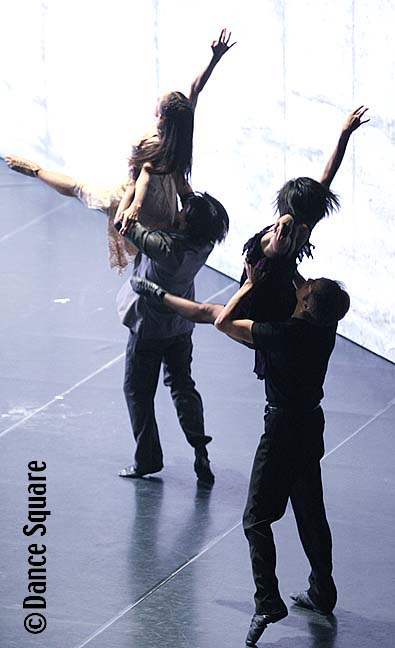

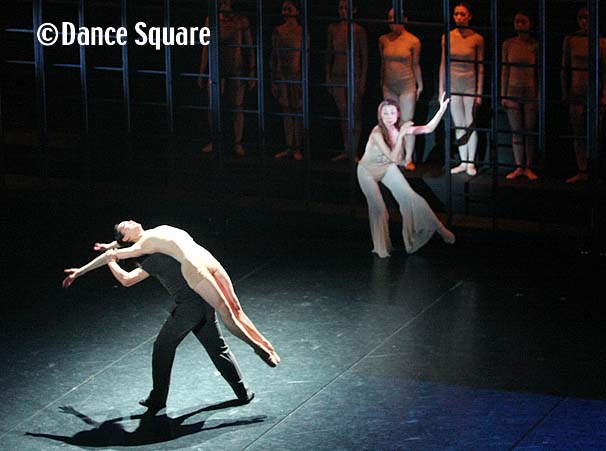

マリィ:キミホ・ハルバート&篠原聖一

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

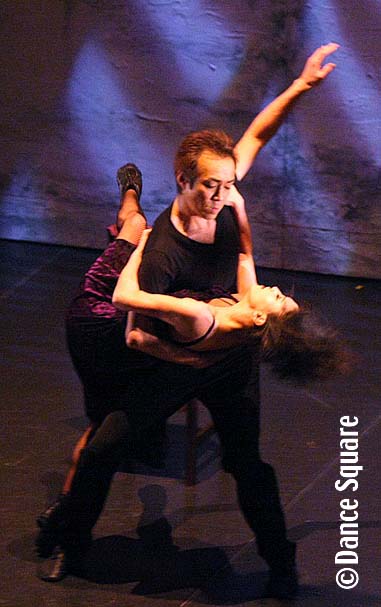

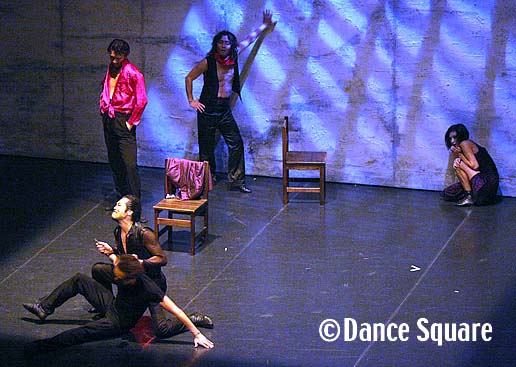

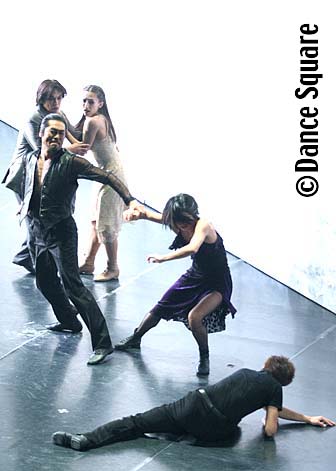

| 深沢作品では若手よりベテランの優れたダンサーが重要な役に就くことが多いのです。今回は青年ムルソーに篠原聖一、その恋人マリィにキミホ・ハルバート、レエモンに清水フミヒト、その情婦に作間草、ママンに武元賀寿子をあて、さらに脇も裁判官に夏山周久、検事に中島伸欣、神父に膳亀利次郎、情婦の兄に大神田正美、仲間に小林貫太、沼口賢一という選び抜いた重厚な布陣です。それぞれが役柄を実に見事にこなし、脇の脇までダンサーにこだわった振付家の高い要求が作品の価値を決定付けました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

レエモン:清水フミヒト&情婦:作間 草

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

仲間:小林貫太&沼口賢一

情婦の兄:大神田正美 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それにしても主役の青年をなぜ還暦を迎える篠原が?というのが話題になりました。

青年ムルソーの恋人マリィに対する態度や、暴力沙汰で裁判になったときの態度など、普通の若者なら、もっと手応えのある反応を示すはずのところで、一見無関心とも無気力とも見えるような対応をします。この虚無的な印象(実は決して投げやりでも無関心でもないのですが)を若いダンサーに託すより、若者にしては大人びた男の印象を作家は狙ったようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このムルソー/マリィ組とレエモン/情婦組の二つのカップルを中心に舞台は展開しますが、どちらかといえば穏やかな前者と、かなり激しい動きの後者がそれぞれの恋のあり方を良く現し、同時にふた組の美しいデュオが流れる場面は、やがて不良たちが割り込んできて殺人事件に発展する嵐の前の静けさ、平和な愛のひとときとして印象に残ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 篠原は年齢によるフォームの崩れが全く無く、クラシックバレエの格調を漂わせる希少なダンサーの一人です。若者ながらどこか達観したところのある青年像なら、この表現は納得させます。

レエモン役で初演の成功に貢献した清水は、ニューヨークで在外研修中の身であったため、予定の公演日が延期され、彼の帰国を待っての1月公演に変更されたほど、他の追随を許さぬ役作りの力を持っています。情婦の作間草は初演ではマリィでしたが、マリィには初演では群舞だったハルバートを抜擢、両人とも男性の巧者に伍して居場所をぴたり決めた作品でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

篠原聖一

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

検事:中島伸欣

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

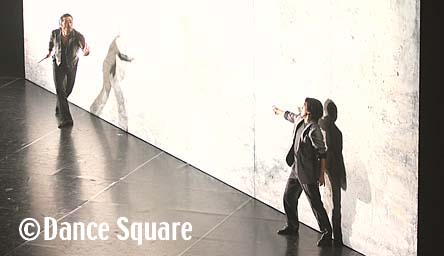

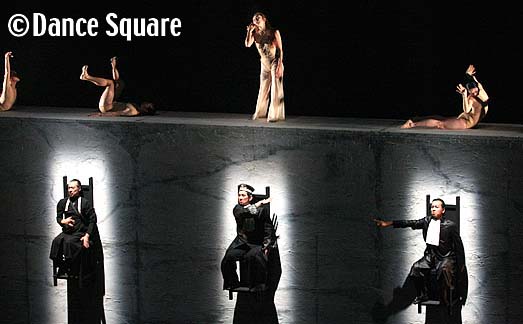

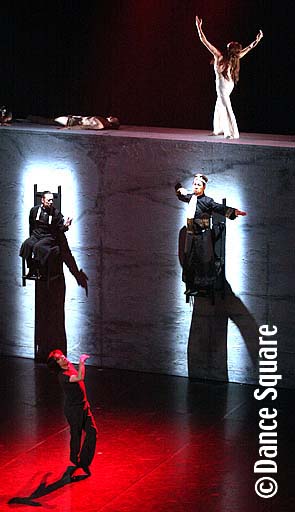

| 裁判官:夏山周久 神父:膳亀利次郎 検事:中島伸欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

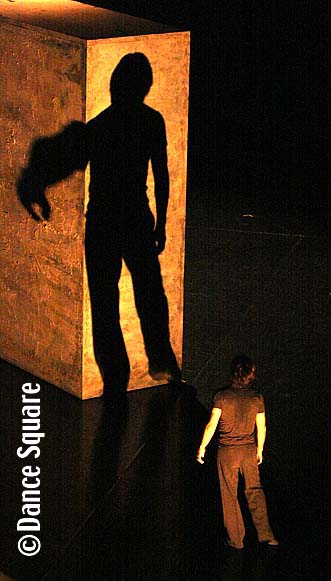

ママン:武元賀寿子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

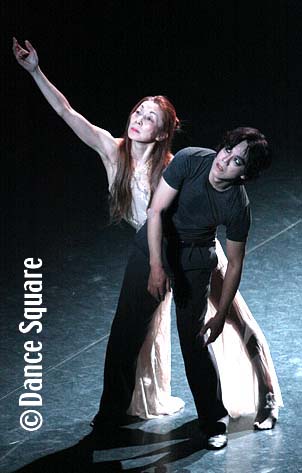

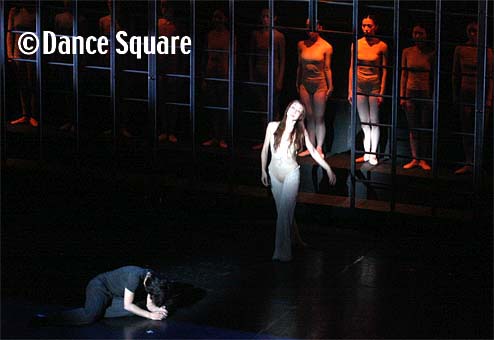

| 裁判でムルソーは殺人の罪で極刑を言い渡されますが、その場面で初めてこの青年の心に潜んでいた永遠なるもの、母親(ママン)への思いが描かれます。

養老院にいたママンが死んでも、平然としていた非人間的な男として糾弾されたムルソーが、養老院では決して孤独ではなく友人に囲まれて明るく晩年を過ごした母親の安らかな死を、むしろ恍惚として共に昇天してゆくような気持ちで受け入れています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ママンの慈愛に満ちた美しさは、その懐に抱かれてみたいと思わせるほどの優しさと高貴な光に包まれていて、この世ならぬ魂の浮遊感までが見事に表現されます。青年の深層心理に迫り、心の奥底に潜んでいた純粋で信じられるものの象徴的存在であったママンをここで照射し、美しく神々しい女性像で作品を締めた構成、振付の妙はもとより、表現者の武元賀寿子の力量をこそ特筆せねばなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

篠原聖一&武元賀寿子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

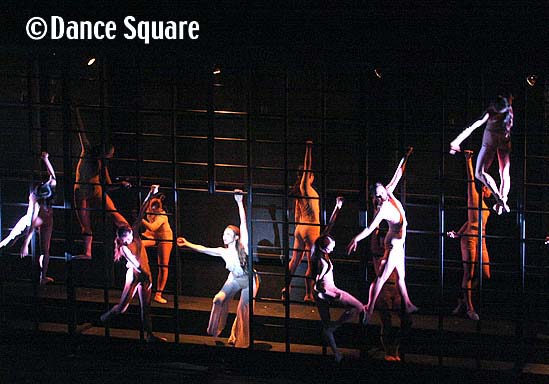

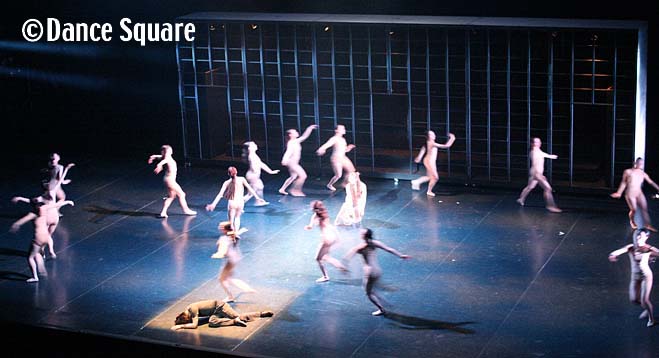

| 神々しい光と空気を演出した照明(足立恒)の力も、早い場面転換のなかで暗転、明転、スポット、様々な照明の微妙な変化で劇性を盛り上げていました。装置の大きな壁もづらせたり180度回転させるたびに新しい空間を生み出し、その手際よさも進行の理解を助けています。

ダンサーはじめ、適材適所に人を得てこその作品であることを、今回も雄弁に物語るフランス文学の世界でした。 2010年1月17日 静岡グランシップ中ホール・大地所見 いじち・ゆうこ=舞踊批評家 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

篠原聖一&武元賀寿子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||