|

安寿ミラ ダンス・コンサート

『FEMALE』vol.10

2010.4.16 草月ホール

|

|

|

|

|

|

1of 1

Mira Anju

『FEMALE』vol.10

|

|

|

|

|

志賀信夫の「動くからだと見るからだ」

「男と女を演じる」

|

|

|

|

|

安寿ミラは、宝塚歌劇団で男役トップスターとして人気を博した後、1995年に退団。1997年から草月ホールで『FEMALE』と名づけたダンス・コンサートを続け、今回が第10回。今年はまた、安寿が1980年に宝塚で初舞台を踏んでから30年目を記念する舞台だった。

安寿は5歳からバレエ、モダンダンスを習い、宝塚歌劇団でその才能を発揮、退団してからも、柳瀬真澄にバレエを学んでいた。宝塚は男役、娘役があり、男役から娘役に転じる人もいるが、それぞれが芝居、歌、ダンスなど得意分野がある。安寿はとりわけダンスにこだわってきた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

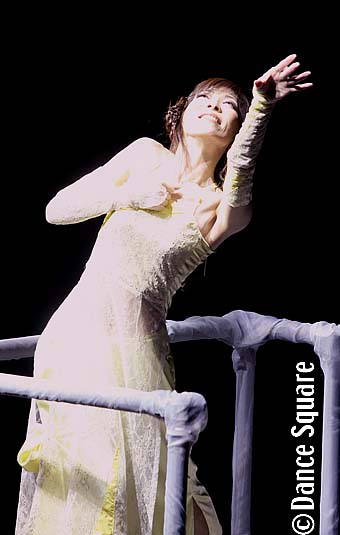

サロメ:安寿ミラ

|

|

|

宝塚歌劇団は、1909年の三越少年音楽隊と1911年の白木屋(東急)の少女音楽隊にならって、1913年、宝塚で始められた少女歌劇団。少女歌劇は当初、男性客も対象としていたが、次第に女性客を虜にしていった。現実にない世界での理想化された男性像と恋を描くが、そこには女性の変身願望を満たすという要素があるだろう。考えてみると、歌舞伎は女形として役者が女装し、宝塚は女性が男装する。女装芝居、男装芝居は世界各地にあるが、この両方が多くの観客を獲得し、続いているというのは、珍しいのではないか。

|

|

|

|

キーボード/阿部篤志 ヴァイオリン/廣川抄子

ベース/永井健二郎 ドラム/タツル

|

|

|

|

|

|

|

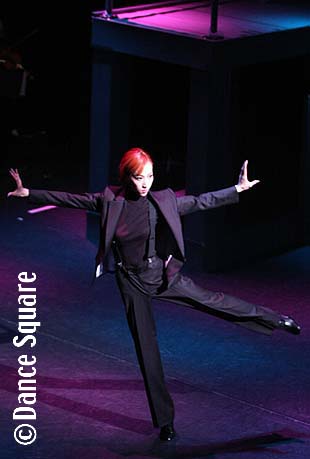

ヨカナーン:大貫勇輔

|

|

|

|

|

|

|

|

宝塚のダンスは古くは、ドイツでリトミックをマスターした岩村和雄が指導し、振り付けている。そして劇団四季の『キャッツ』の振付でも知られる山田卓が長く担当し、さらに、ジャズダンスの名倉加代子、近年は桜木涼介など外部の若手を招くこともある。そしてメンバーは、音楽も踊りも子どもの頃から技術を叩き込まれてきている。

その歌や台詞は「ヅカ調」とわれる独特のもの。特に男役は大げさ、よくいえばダイナミックに演じる。といっても、生の宝塚の舞台を見た経験は、残念ながらない。何度か元宝塚スターが客演する舞台を見ただけだ。一昨年は名倉加代子の舞台に順みつきが客演していた。そして、宝塚の人気は根強い。日曜の昼の衛星放送で頻繁に放映されるのも、その人気ゆえだろう。世代によって異なるファン層を持つところは、歌舞伎や大相撲に似ている。関西の西洋風伝統芸能となっているのかもしれない。

|

|

|

|

ヘロデ王:宮内良&安寿ミラ

|

|

|

|

|

|

|

今回の舞台は4幕。まず幕が上がると、上手手前に階段付きバルコニーが設えてあり、『ロミオとジュリエット』とも思わせるが、その上で安寿が踊る。そして、舞台中央で赤い紐に縛られるようにして、大貫勇輔が踊る。これが実に素晴らしい。手足が長く大柄だが、動きは素早くかつダイナミック。ジャンプも回転もキレがいい。その大貫がソロで淡々と悩む囚われ人として踊り続けるが、作品全体として、この大貫のソロが見応えがあった。大貫はバレエの技術もありつつ、ジャズ的エンターテイメントの表現が巧みであり、新国立劇場ではコンドルズ、近藤良平振付の作品にも出ている。また、黒い衣装の女性が曲に合わせて出す声も、ピッチは低めだが、神秘的な曲の雰囲気に合っていた。

そしてバルコニーに王が登場。踊っていた安寿に「サロメ」と呼びかけ、なるほどヘロデ王とサロメの物語とわかる。つまり大貫は囚われた予言者ヨカナンであり、黒い女性はサロメの侍女だった。

|

|

|

|

|

|

|

|

周知の物語は、義理の父ヘロデ王がサロメに踊りの褒美として、ヨカナンの首を与えるというものだ。そうしてサロメは踊り出す。音楽はドラム、ベース、キーボード、ヴァイオリンの構成のバンドが中心。ここではパーカッションをメインに中東風のイメージで踊る。サロメの踊りはとてもわかりやすく、受け入れられやすい踊り。

考えてみると、20歳の初舞台から30年なので、それでこれだけ踊れるというのは、まずダンスの才能があり、そしていかに日ごろ鍛錬しているかがわかる。二十代のサロメを踊っても、まったく違和感がない。この年代で現役として、ここまで踊れる人は、ダンサーでもまず滅多にいない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

安寿は95年の退団時には舞台に立つよりも、バレエをどこかで教えていこうとしていたという。ところが公演中に阪神・淡路大震災が起こり、被災した宝塚復興のために退団公演を行い、それがきっかけで舞台の道を続けることになったそうだ。

さて舞台では、安寿は布で包まれたヨカナンの首を持って赤い衣装でダイナミックに踊る。そして、サロメは死んで終わるのだが、ヘロデ王を演じた宮内良が歌うと、これがなかなか素晴らしい。宮内は四代目のNHK『おかあさんといっしょ』の「うたのおにいさん」だったというが、田中星児のように固定しがちな「うたのおにいさん」のイメージを打ち破って、自分のキャラクターを作り上げ、歌い続けていることがすごい。

|

|

|

|

天勢いづる

|

|

|

|

|

|

|

|

この一幕目「幻想?サロメ」は上田遙の振付。上田遙は有名なクラシックバレエ作品もわかりやすく物語化できる才能がある。今回、サロメの物語を一般に理解しやすく、エンターテイメントに仕上げてある。ただ、ヘロデ王の求めに応じてサロメが踊る場面は、照明を絞ってサスペンションなどで安寿を際立たせて、動きが少なくても印象に残るようにすると、さらにいいのではないかと思う。

この幕の音楽は笠松泰洋。蜷川幸雄の芝居や、ダンスではH・アール・カオス、森山開次の舞台などを手がけており、幻想的なイメージを作るのが巧みだ。今回は特にヴァイオリンを入れた構成が魅力的だった。

|

|

|

|

|

|

|

|

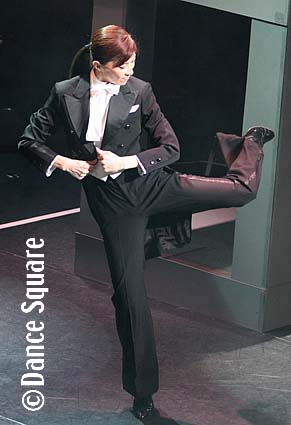

二幕目「郷愁」は、バックに宝塚時代の安寿の映像が映り、その中で歌われた曲を歌う。髪と化粧は女性のまま宝塚の男装で歌う安寿に観客は熱烈な拍手をおくる。その声は張りがあって、「ヅカ調」だが惹き込まれる。特に後半で歌い上げるところは感動的だった。

|

|

|

|

|

|

|

そして、「サロメ」で侍女を演じて繊細な美声を聴かせた女性は、元宝塚の天勢いづる。男役から女役に転向して活躍、昨年退団して、その後は初舞台だという。安寿と娘役天勢の化粧と姿も宝塚式で、安寿の当時のはまり役との絡みは、宝塚の一場面を見るようで、惹きつけられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

そして三幕「回想」では、大貫勇輔が銃を持った若者役で登場して、今度は少し抑えて踊る。階段に座って歌う宮内良、歌を中心に演じる天勢いづる、そして歌とダンスの安寿という4人が、それぞれペアになって、愛や苦しみを表現する。曲は英語のヒット曲で、録音で演じる場面もあるが、ここでもソロで宮内が歌う場面が特に魅力的だった。

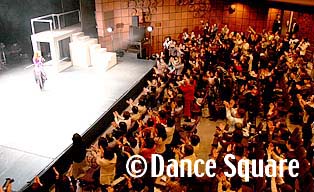

最後の幕は「感謝」としたエンディング。4人が同列に並んで登場すると、やはり安寿の魅力、オーラがよく感じられる。1階の400席を埋め、最後はスタンティングで熱心に拍手する観客はほとんど女性。男は数名だった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

安寿はこの第10回を一区切りにして、『FEMALE』を終えるという。ダンス・コンサートとは、英語ではダンスの舞台をいうが、日本でこのようにダンスとコンサートを合わせて名づけたのは、安寿が初めてらしい。そして「FEMALE」というタイトルには、もちろん女性という意味があるが、中に男性という意味の「MALE」が含まれる。それが、長年男役を演じながら、この舞台では女性としても踊って、ダンスと歌の両方に力を入れ続けた安寿のこだわりだろう。

安寿ミラは、女性たちの熱い視線を浴びながら、ダンスでは女性を演じている。現在、ANJUという名で宝塚、そして舞台の振付を行っているという。宝塚退団後は蜷川幸雄などの舞台でも女優とし演じつづけてきた安寿ミラ。今後の活躍が楽しみである。

10.4.16所見

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STAFF

構成・演出・振付/ANJU

音楽/笠松泰洋

振付/上田遙、港ゆりか、SHUN

美術/矢吹百合子(ステージラボ)

照明/柏倉淳一

音響/佐藤日出夫

衣装/木鋪ミヤコ

ヘアメイク/寺岡ふうこ

舞台監督/斉藤 学

カンパニーマネージャー/中村信一(ライトワーク)

制作/滝北典子、オフィスサラ

製作/キョードーファクトリー稲垣尚子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|