|

東京シティ・バレエ団 meets コンテンポラリーダンス

2007.3.9 ティアラこうとう敷地内 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 東京シティ・バレエ団はコンテンポラリーダンスの振付家4人による作品を上演する公演を行った。今回、作品は舞台上ではなく会場となる施設『ティアラこうとう』の様々な場所で繰り広げられた。このバレエ団の鍛えられたバレエダンサーたちと向かい合ったのはベテランの真島恵理、人気が出てきている若手作家の鈴木ユキオ、楠原竜也、そして白井麻子という面々だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真島恵理は回転ドアのあるエントランスと大ホール前のロビーの2箇所でそれぞれ2つの作品を上演した。この施設の入り口には回転ドアがある。コートをまとった複数の男女が現れるとこの回転ドアの中でぐるぐるとまわり始めパフォーマンスをはじめる。その中の1人がコートを脱ぐと古籐舞の姿が現れる。この「死んだ男」と題される作品で古籐は男の生き様を描いた。日常に仕事に追われに追われて死んだようにつらそうな男の姿に迫る。現代舞踊からの影響を感じさせるムーブメントや空間構成、そしてバレエダンサーならではの充実した演技力から表現されたのは現代社会を生きる男の深層意識と孤独だ。主人公は片手でピストルを形づくると頭を打ち抜き生涯を終える。現代舞踊との接点を感じる作品だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

真島恵理

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

五十嵐妙子&小林洋壱

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

横たわる男の傍らから五十嵐妙子と小林洋壱による1組のカップルが現れ階段を上っていく。観客もぞろぞろと後ろから共についていく。ロビーにすえられたテーブルと椅子に二人が腰掛けると今度はバレエテクニックを用いた「生きている女」がスタート。向かい合う男女は揺れる気持ちを表現するように互いに惹かれあい、魅せあい、明るく弾ける。五十嵐は男の腕の中で宙にふわりと浮かんだかと思えば、スピーディーに回転し、即座に足を宙に大きく走らせポーズを決める。そんな表現は真島が若き日に現代舞踊の三条万里子やモダンバレエの高橋彪の作家の作品にも出演していたというキャリアを彷彿とさせる。

真島は現代舞踊で多く作品を発表しているベテランだが、この2作品ではバレエスペクタクルの明るさを意識したのか、精神の深みを強く凝視するのではなく、ライトな作風とはいえ的確にモチーフを描き出したということだろう。バレエダンサーの持つ演技や表現技法に着目をすることで作家は優れた作品を打ち出した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

地下駐車場へ移動中

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鈴木ユキオ「犬の静脈」はこの作家がこのところ取り組んでいるイメージと向かい合った作品だ。「犬の静脈」とは暗黒舞踏の土方巽にちなんでいる。「犬の静脈に嫉妬することから」という土方の著作のタイトル(1976年)にもなった土方の有名なフレーズであり、鈴木はこの芸術家を意識した作品を近作で発表している。

この鈴木の作品に出演したのはバレエのレパートリーのみならず例えば扇を片手にマズルカやスパニッシュといった民族舞踊も踊りこなせそうなスィートな面立ちの踊り手たちだ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

三好麻沙美/福地真理絵/嶋田和香子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 舞台は一転し地下の駐車場となる。バレエのスペクタクル性に対して<反スペクタクル>ともいうべき作家の意識を感じる作品だ。遠方からまず三好麻沙美が現れる。冷たいフェンスに身体が触れると黄色い警報灯がサイレンと共に明滅する。奥行きのある空間の中で繰り出される三好の動きはステップを踏み明るくダンシングをし、まっすぐに歩くというバレエダンサーのみならの表現ではない。例えば壁にもたれかかって身を大きくよじったり、冷たいアスファルトの前でもがいたりする。またまっすぐにきれいに歩くのではなく、舞踏家たちが重々しく、時にはけだるく歩いてみせるように、下肢に重心をおきながら重々しく動いたりする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やがて嶋田和香子と福地真理絵も登場する。唐突に福地は声をあげ、日常生活の一風景を口ずさむ。一方、嶋田はまるで犬のように四つん這いになり、四肢を大地にはりつけ微動だにしない。残された福地と三好はお互いに掛け合ったり左右に首を揺らしあったりしながら、いつもの流麗で練り上げられたムーブメントとは一味違う、いわば肉体と意識の相互のきしみあいともいうべき行為を繰り広げ、濃密な空気をこの人工的な東京の都市空間に放っていく。作家は近年様々なバックグラウンドの踊り手たちの表現を混合させるような作品を上演し、カオティックであるかもしれないが具体的に肉体表現から現代を立ち上げようとするスタンスが評価をされてきた。何度もこのような試みを経てバレエテクニックに対する自身の見解を確立して欲しいところだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

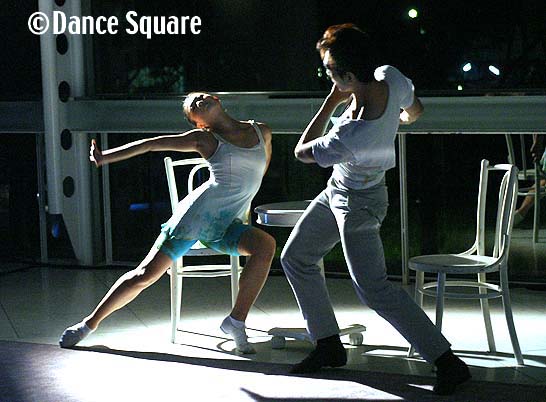

| テクニックや様式に対するアンチテーゼを狙ったのが楠原竜也「かじったかじつかじる」だ。今度は建物内部、小ホール前の彫刻の置かれた空間が踊り手たちのパフォーマンスの場となる。子どもたちの声がスピーカーから流れ出すと、階段の上を山口華奈と堤淳がそれぞれごろごろところがりおちてくる。二人が彫刻の横に並び立つとファンキーで明るい作品がはじまる。山口の明るいエロスと肉体美の傍らで、王子様のような甘いマスクとクールなイメージを壊すようにユニークにおどけてみせるのが堤だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

山口華奈&堤 淳

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二人は男女というそれぞれの役割やジェンダーを感じさせない。ユニセックスのような魅力を感じさせる。この効果はとても興味深い。そんな二人の掛け合いは濃密なアダージョやあらかじめ綿密にリハーサルされたレパートリーというよりはパフォーマンティヴな作風だ。堤と踊った山口は舞台横に置かれたピアノの元に衝動的に突っ込んでみせる。男はマイクを片手にアドリブのMCのように、「Fxxkin’ballet」「Fxxkin’ principal」といった言葉と口走る。その傍らで、女はピアノにもたれかかりながら鍵盤の上に指を走らせる。すると楽器からは彩り豊かな音色が空間に流れ出す。

二人でパートナーを組んでグラン・パ・ド・ドゥなどを踊れそうな美男美女のペアだが、そのクールなイメージを崩すという狙い通りのユーモラスな表現だ。マイクを使ったMCが若干パターン化した表現を感じさせてしまうのが残念で、素材としての踊り手たちそれぞれの存在や意識にさらに奥深く切り込めると表現に幅が出てくるはずだ。欧米の若手作家たちの試みが美しい絢爛豪華なダンススペクタクルへのアンチテーゼのように論じられているが、そんな現代だからこそ、楠原なりのシニカルな批評精神と問題提起があってもよいだろう。一方、二人の芸術家たちの中に中性的なイメージを見出したことは振付家の観察力を感じさせもした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 白井麻子「2にんげん」は若い肉体に自由さがみなぎるような作品だった。今度は会場を移して場所は東京の3月頭のまだ凍てつく寒さの冬の中庭だ。ガラス窓や中庭の空間を活かしながら2人の踊り手が自由に踊った。友利知可子と采あさみが大地の上に座り込みゆっくりとまどろんでいる。やがて二人は凍てつく空気の中に熱い肉体を走らせ出す。明るい彩りの踊り手たちはそれぞれに足を高く上げ、のびやかなイントネーションと共に爪先はラインを描く。すると彼女たちのトルソは勢いを失うことなく、スピーディーに、そしてアンニュイさを失うことなくターンし空間を行きかう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

友利知可子&采あさみ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 白井はイギリスのラバンセンターで学んだことがある作家だ。的確な構成と共に展開するワイルドなムーブメントがこの作家の何よりの魅力だ。日本のみならずヨーロッパでも活動をしている。この作品では、バレエという様式やテクニックにとらわれることなく、モダンダンスならではの自由でのびやかな空気を若い二人の肉体に織り込んだ。中庭を行き来していた二人の意識は時には激しく交差する。若い二人はガラスに身を貼り付けて、ガラス窓の向こうの観客にも熱い気持ちと思いをアピールした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

真島恵理/鈴木ユキオ/楠原竜也/白井麻子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コンテンポラリーダンスの振付家がバレエダンサーを振り付けるといった企画は、バレエダンサーの持つ豊かな身体性やテクニックの豊かな可能性に着目をしている。しかし強靭で柔軟なバレエダンサーの肉体が単に振付家のアイデアを表現するだけのものかというと必ずしもそうではない。振付家たちは、それぞれがグループ活動を通して、あるいは個人主義的に探求をしてきたそれぞれの振付や表現様式をバレエを鏡にとることで自ら省みる機会にもなるだろうし、何よりバレエテクニックやバレエスペクタクルに対する作家のスタンスが問われるといいうるだろう。

真島はベテランの余裕か自身の解釈を2通り示して見せた。若手3人はおのおのが歩いてきた足跡をしめすように、<反スペクタクル>、<反テクニック>、<モダン=コンテンポラリーの思考や振付とバレエの接点の可能性>といった現代的なキーワードも見え隠れするような様々なアプローチを見せた。企画そのものが作品ごとに上演する場を変えていくというアプローチがあったため、このバレエ団の公演の中でも斬新だったのは事実だ。このようなバレエの側にもコンテンポラリーダンスの側にも意義がある試みでありお互いの経験地を蓄積してみるためにも何度もトライしてみてもよいように思う。 2007.3.9 ティアラこうとう所見 舞踊批評家 よしだ ゆきひこ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||