|

未國「幻夜ノ戀」

2007.12.7 六本木オリベホール |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

山田茂樹、大久保智子(謡・三絃)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 幻夜の戀(まぼろよのこい)と題する「未国」の公演は、第一部が「卒塔婆小町」、第二部が「歌舞俗謡」の二部構成です。ソーラン節、貝殻節などの民謡に、モダンダンス風、あるいは歌謡曲風の踊りや歌を取り混ぜた第二部の方が、時間的には長かったので、こちらが当夜の主演目だったのかも知れません。けれども出来栄えは一部の方がずっとよく、「卒塔婆小町」が当夜の主題と考えた方がよいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

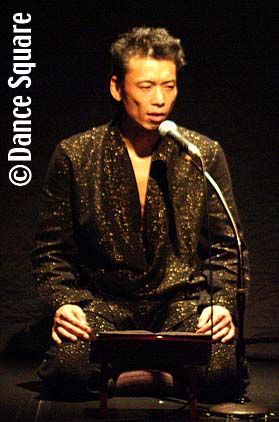

前川十之朗(謡)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

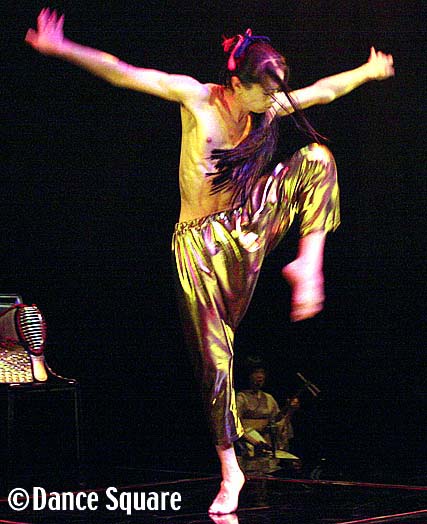

| 「卒塔婆小町」は謡・三絃の大久保智子と前川十之朗の謡の掛合いをもとに踊りが進行します。さすがに能の名作だけに台詞(謡い)の日本語に力があり、とりわけ三絃と共に謡う大久保の練達したまろやかな語り口は、踊り抜きの場面をも十分楽しませてくれました。能の雰囲気を素直に伝える演出が奏効したのも、後半、山田茂樹が登場し、初めは女、のちに男に変わるソロを踊ったときです。伝説の美女の情念が、女から男の表現に変わる瞬間、二役ではなく、女の陰(いん)から立ち込める妖気となって漂いはじめるのです。古典能「卒塔婆小町」の幽玄の世界に誘う目論見が読み取れました。

山田らしい表現を一層高める語彙を増やせば、一段と訴求力が高まるでしょうし、このソロの場面だけでも、抜粋で上演できる作品に磨き上げてはいかがでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

大部仁(尺八/謡)、前川十之朗(謡)、林邦樹 ( 太鼓/謡 )、今福健司(太鼓)、白川雅(キーボード/シンセ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

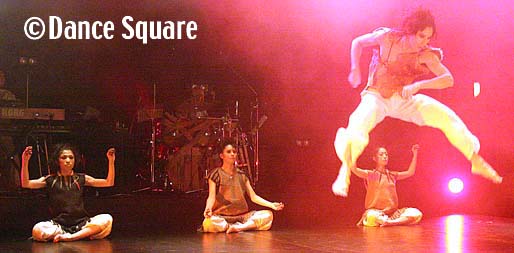

| 第二部は題の「歌舞俗謡」が示すとおり、歌舞と俗謡で、舞は部分的には切れのいい場面もありますが、ここぞという決定打にまで盛り上げる場面がないぶん印象に残りません。振付家はクラシックバレエのダンサー前田新奈です。いかようにも独自の舞踊言語を開発してほしいものですが、同時にバレエの「格調」を保つことはこの企画では必要のないことなのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第二部が歌、踊り、民謡と盛り沢山ですが、それらを総合して何かを表現しているのか、あるいは本当に見せたいのはこれだというのがあるのか、いずれもよくわかりません。とすれば、ちょっと欲張ったということでしょうか?

例えば冗漫な歌を少し手直しして全体に短くすれば、別の魅力が出てくるでしょうし、一番見せたいのはこれだという部分に集中した演目で勝負してもいいように思います。 2007年12月7日所見 舞踊評論家いじち・ゆうこ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

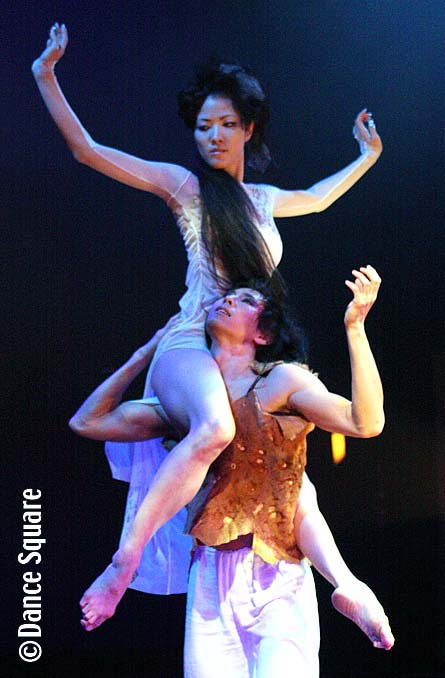

前田新奈&桑原文生

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

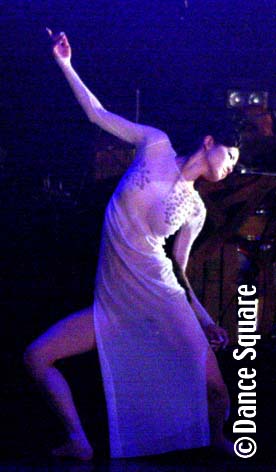

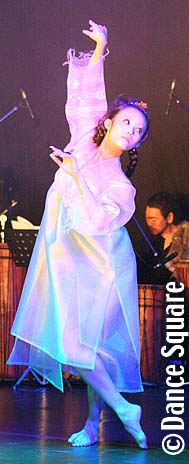

緒方麻衣

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||